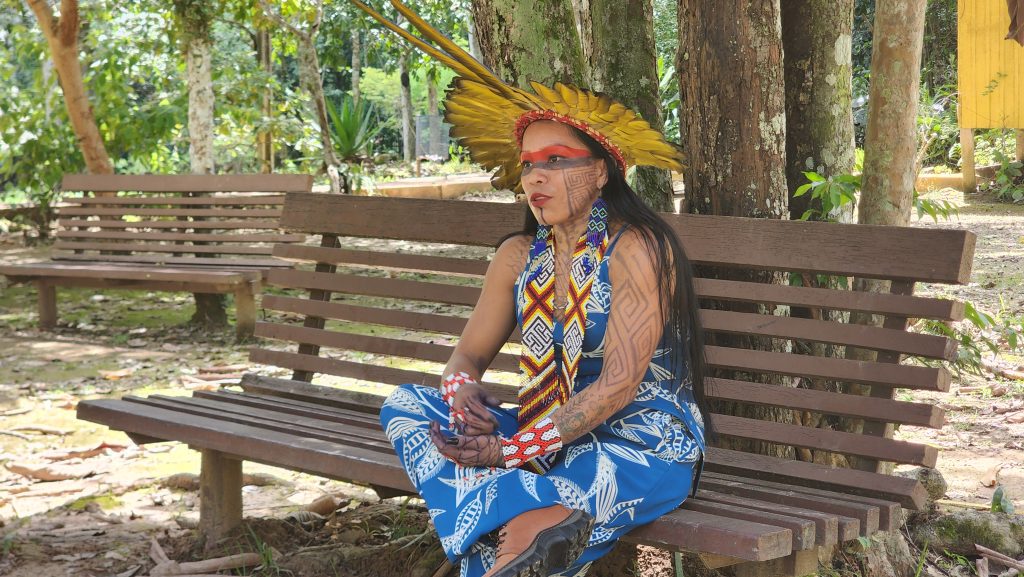

“Nós vivemos aqui na cidade, mas o indígena não vai deixar nunca as suas tradições“, Karyãni Huni Kuĩ.

A presença indígena em centros urbanos como Rio Branco ainda é invisibilizada por uma lógica que associa a identidade indígena exclusivamente à floresta. É como se, ao cruzar os limites da aldeia, deixassem de ser quem são. Muitos enfrentam dificuldades para manter práticas culturais, falar a língua ou mesmo acessar políticas específicas, já que o sistema institucional ainda não reconhece plenamente o indígena em contexto urbano.

“Nós vivemos aqui na cidade, mas o indígena não vai deixar nunca as suas tradições. Tanto faz estar na cidade, na aldeia, em qualquer lugar. Ele continuará sendo indígena e mantendo a sua tradição que vem da sua ancestralidade”, afirma Karyãni Huni Kuĩ, coordenadora das mulheres de seu povo.

De acordo com o último Censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), mais da metade dos indígenas do país vive em áreas urbanas. Só em Rio Branco, são quase 2 mil pessoas. Alguns mantêm vínculos com suas terras de origem; outros já nasceram nas cidades, filhos de um deslocamento forçado.

Karyãni é uma das muitas indígenas que hoje vivem nas cidades amazônicas. Vieram por diferentes motivos: acesso à saúde, estudo, oportunidades ou mesmo por terem sido expulsas de seus territórios. Para muitas, o urbano não é uma escolha — é imposição. Mas se a cidade impõe silenciamento, há quem transforme esse espaço em campo de resistência.

“Resistência é meu dialeto diário”

Xiu Shanenawa vive em Rio Branco há oito anos. Saiu de sua aldeia, Nova Vida, no município de Feijó, com o sonho de estudar odontologia. O que encontrou foi um cenário de exclusão.

“Vim em busca de conhecimento, de estudo. Mas encontrei portas fechadas, preconceito”, conta.

Seu currículo era elogiado, mas o convite para trabalhar nunca vinha. “A primeira pergunta nas entrevistas era sempre: ‘Você é índia?’”, lembra. A situação chegou ao ponto de uma amiga, também indígena, sugerir que ela retirasse seu nome tradicional do e-mail usado para enviar currículos. Funcionou. As respostas começaram a aparecer — mas a discriminação persistia. “Mesmo sendo chamada, me perguntavam se eu era indígena e, depois, não retornavam mais.”

Quando já estava sem expectativas, Xiu conseguiu ingressar em um curso profissionalizante do Instituto Federal do Acre, onde teve aulas de empreendedorismo e criou o coletivo “Fadas em Ação”. Hoje, o grupo reúne 22 mulheres, de quatro etnias diferentes, atuando com serviços de limpeza e ajudando outras mulheres indígenas e periféricas a ingressar no mercado de trabalho. “Eu acredito que por isso que eu falo que a palavra resistência é o meu dialeto todo dia, é a minha palavra que eu sempre carrego na minha boca”, diz.

Redes de resistência

“Na cidade, para você manter sua cultura viva, precisa resistir. Porque a sociedade infelizmente ainda desconhece a realidade dos povos indígenas e deturpa nossa imagem. Foi o meu caso. Até conquistar os clientes que tenho hoje, a maioria das meninas sofreu preconceito”, reflete Xiu.

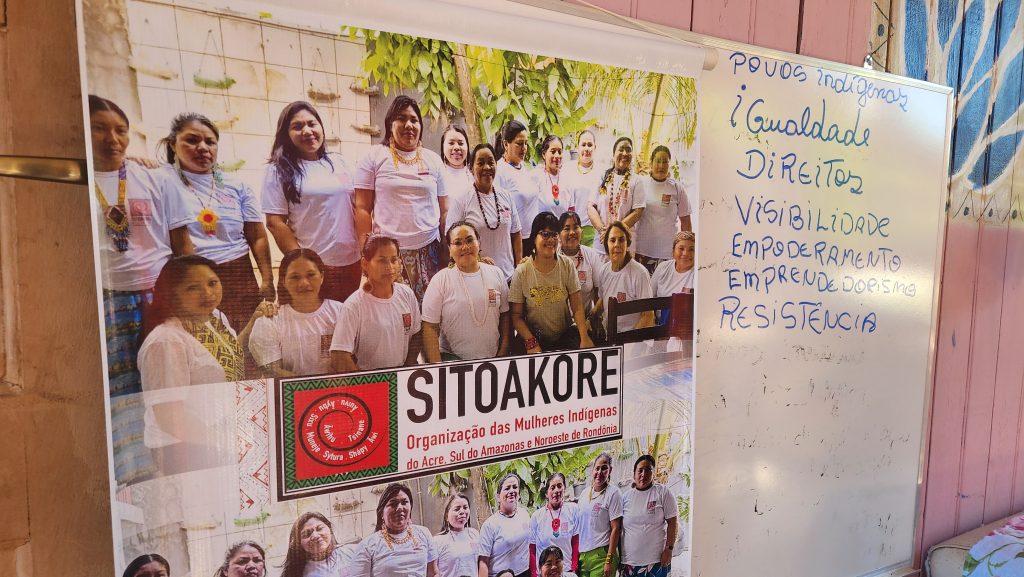

Além de atuar no coletivo, Xiu também lidera a SITOAKORE, organização que representa 18 povos indígenas do Acre, sul do Amazonas e noroeste de Rondônia. Ela também se destaca como empreendedora, trabalhando com a venda de artesanatos e roupas com grafismos indígenas. “Não fiquei esperando”, afirma. Pelo seu trabalho, Xiu foi homenageada pelo Conselho da Mulher Empreendedora, em reconhecimento ao seu protagonismo no projeto Fadas em Ação e à valorização do artesanato indígena.

A experiência de Xiu é compartilhada por outras indígenas urbanas. Raní Huni Kuĩ, articuladora da Câmara Temática dos Povos Originários em Contexto Urbano, nasceu em Rio Branco e sentiu desde cedo o peso do preconceito.

“No ensino fundamental, me chamavam de ‘cabocla’, ‘pagé’, ‘cacique’. Era visto como piada. A gente crescia sem se sentir aceita”, relata.

Hoje, ela atua justamente para mudar essa percepção e fortalecer o reconhecimento dos indígenas que vivem nas cidades. Para Raní, o preconceito nasce da ideia equivocada de que a identidade indígena está restrita às aldeias.

“Existe um estereótipo que apaga nossa presença nas cidades. Mas somos indígenas onde estivermos.”

Essa afirmação ecoa nas palavras da jovem Iriki Huni Kuĩ, que reforça que viver na cidade não significa romper os laços com a ancestralidade:

“Onde nós estiver, em qualquer lugar desse mundo, nós seremos indígenas. Não tem como deixar de ser quem somos. Então, em qualquer lugar, onde nós for, nós somos indígenas. E as pessoas têm que aceitar, porque não tem como tirar isso de nós — e nem nós temos como tirar deles.”

Território de luta

Apesar dos obstáculos e das tentativas de apagamento, cresce nas cidades amazônicas o número de coletivos, organizações e ações voltadas à valorização das culturas indígenas em contexto urbano. São iniciativas que promovem empreendedorismo, arte, educação, formação política e visibilidade.

Xiu, Raní, Iriki e Karyãni representam esse movimento. Elas desafiam a exclusão com articulação, trabalho coletivo e afirmação identitária. Ocupam espaços que historicamente foram negados aos seus povos — e fazem da cidade um novo território de luta.